*Questo dossier è realizzato in collaborazione con Acav ed è collegato all’Agenda 2030, Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico

*In copertina Photo by Greg Rosenke on Unsplash

Il collegamento tra guerra, conflitti, militarizzazione e ambiente e clima è sempre più evidente. In vista della tre giorni di analisi e approfondimento dedicata al Disarmo Climatico, che si svolgerà a Trento il 27, 28 e 29 ottobre, proponiamo in questo dossier una serie di spunti su tematiche su cui l’Atlante delle guerre è impegnata da anni. L’associazione 46°Parallelo è infatti tra i promotori dell’evento che ha l’obiettivo quello di scattare un’istantanea sulle minacce legate al cambiamento climatico, sempre più concrete e quotidiane, ma soprattutto ha il compito di parlare di possibili soluzioni.

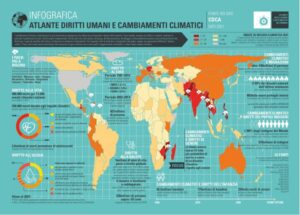

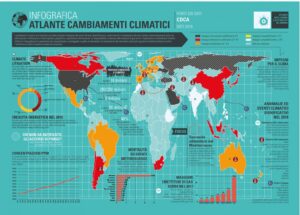

Di seguito tre delle infografiche realizzate insieme al Centro dei Documentazione Conflitti Ambientali apparse sull’ottava, nona e decima edizione dell’Atlante delle guerre.

Quanto inquina la guerra

Le emissioni militari sono state il grande assente dai dibattiti ufficiali della Conferenza delle Parti o COP26, tenutasi a Glasgow (Scozia) nel 2021. L’inquinamento causato dalle guerre attive oggi nel mondo, e da tutte quelle che le hanno precedute, è massiccio e intuibile a tutti. Eppure gli Stati che hanno partecipato alla Conferenza delle Parti – e che hanno il dovere di riportare i dati sull’inquinamento causato dalle loro missioni militari all’ufficio delle Nazioni Unite per il Cambiamento Climatico – presentano riguardo alle proprie azioni perlopiù dati confusi, al ribasso, e molto lontani dalla realtà. È questo il risultato della ricerca dell’Osservatorio sui Conflitti e l’Ambiente (Conflicts and Environment Observatory). L’Ong britannica, in collaborazione con le Università di Lancaster e Durham, ha creato il progetto Military Emissions Gap, che mappa e analizza proprio il divario tra i dati riportati all’Onu e quelli effettivi dell’inquinamento causato dalle guerre.

Le emissioni causate dai conflitti sono infinitamente più di quelle che pensiamo, ha spiegato lo scienziato britannico Eoghan Darbyshire nella conferenza di presentazione del progetto tenutasi durante COP26. Non si tratta solo dello spostamento – già di per sé mastodontico – di militari, mezzi di trasporto, armi ed equipaggiamento. Il loro sostentamento (dai rifornimenti di cibo e carburanti, fino al riscaldamento dei loro stabilimenti) è solo la prima aggiunta ad una lista che continua a crescere. Basti pensare alle emissioni causate dalle esplosioni, dalle armi incendiarie (che spesso distruggono enormi aree di vegetazione perché diventano in breve tempo fuori controllo), e dalla strategia militare di distruzione dei raccolti per forzare le popolazioni locali alla resa. Oppure, si pensi alla pratica del gas flaring, l’incendio dei combustibili fossili, con il quale gli eserciti si assicurano che le risorse siano inutilizzabili affinché gruppi terroristici e opponenti non possano beneficiare economicamente dalla loro vendita. A tutto questo si aggiunge poi il costo ambientale delle missioni umanitarie, costosissime dal punto di vista di carburanti e risorse, soprattutto quando per aiutare le vittime bisogna fare i conti con la distruzione di infrastrutture come strade ed ospedali.

Tutte emissioni che si sommano, ovviamente, ai costi e alle emissioni legate alla ricostruzione di Paesi e territori dilaniati dal conflitto. Insomma: se la spesa militare continua ad essere altissima e redditizia in Occidente (il 3.75% del prodotto interno lordo americano è legato all’acquisto di materiale bellico, per oltre 20mila miliardi di dollari), la spesa ambientale è devastante. Nei report delle Nazioni Unite, i governi riescono a cavarsela riportando una piccolissima parte delle proprie emissioni belliche. Nel diritto internazionale, non c’è traccia di una loro responsabilità per il costo ambientale di tutte le conseguenze della guerra.

Nella società civile, gli attivisti continuano a protestare affinché il budget allocato alla spesa militare sia rivolto invece al raggiungere quella soglia di 1.5° celsius che ci salverà tutti. Ma, per ora, negli accordi dei governi del Mondo – e nella Conferenza delle Parti – di tutto questo non c’è traccia.

Clima e conflitti sociali: alcuni casi in Africa e Sud America

In Sud America

Lo scioglimento dei ghiacciai delle Ande, che porta prima alluvioni, spesso accompagnate nell’immediato da frane e smottamenti, morte e devastazione, e poi siccità e scarsità d’acqua, mostrano in modo evidente il danno immediatamente percepibile dell’innalzamento delle temperature. E il conflitto ambientale, sociale e politico sul destino del più grande polmone verde del pianeta – non solo la foresta delle Amazzoni, ma anche il bacino dell’Orinoco, e tutti i fiumi che tengono in vita le immense selve e e praterie sudamericane – dà un’immagine chiara degli interessi in gioco, e di come vengano prese le decisioni che possono arrestare -o accelerare, come purtroppo sembra ora – questa catastrofica corsa verso l’autodistruzione.

Si possono fare tre esempi di come la questione ambientale si leghi al conflitto sociale, anche se sono molti di più i casi che interessano il Continente. In Bolivia la contrazione dei ghiacciai minaccia l’approvvigionamento idrico da più di vent’anni. Già nel 1999, una serie di proteste, che divennero note come la “guerra dell’acqua di Cochabamba”, portò il governo, durante la disastrosa presidenza dell’ex dittatore Hugo Banzer, a revocare la progettata privatizzazione delle acque della città. Quasi 20 anni dopo, la Bolivia continua ad affrontare problemi di approvvigionamento idrico. Nel 2016, il paese ha sofferto la sua peggiore siccità in 25 anni. Le carenze di acqua hanno interessato 125mila famiglie e 283mila ettari di agricoltura e hanno portato alla dichiarazione di uno stato di emergenza. E l’anno dopo, la capitale, La Paz, ha subito un’ulteriore siccità storica.

Il secondo caso è quello del Brasile del presidente Jair Bolsonaro. Attaccando quella che considera una retorica elitista, e facendo appello allo stato di necessità causato dalla crisi economica, ha chiaramente definito l’Amazzonia una risorsa e, nell’annunciare una serie di misure che tolgano di mezzo ogni ostacolo al suo sfruttamento, aveva subito dopo il suo insediamento dichiarato cosa volesse fare di chi vi abita da sempre: “integrarli” alla società, ovvero espellerli dal loro habitat naturale e deportarli. Legalizzando e sistematizzando quelle attività – disboscamento, estrazione dell’oro dai fiumi con mezzi chimici inquinanti – che fino a qualche anno fa avvenivano, ma in modo illegale ed erano spesso denunciate dai leader indigeni.

Un altro conflitto è quello che coinvolge l’impero Benetton in Cile e in Argentina e le comunità native Mapuche. La contrapposizione fra agricoltori poveri e nativi è dunque da collegarsi anche al montante populismo che sfrutta la disperazione e lo stato di necessità, promettendo benessere in cambio dell’abbandono di ogni senso di solidarietà e di ogni senso di lungimiranza.

In Africa

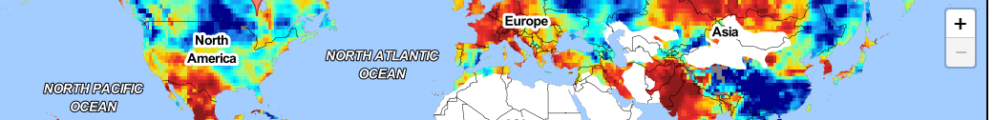

L’Africa è uno dei continenti più minacciati dagli effetti dei cambiamenti climatici globali. Disastri ambientali, siccità, inondazioni portano a migrazioni forzate, peggioramento dei conflitti in corso, inferiori rese in agricoltura e conseguente aumento della malnutrizione e della fame. Molti sono studi che analizzano la situazione africana, oggi e in prospettiva.

Il cambiamento climatico affama il continente Africano. Dei 257milioni di persone che soffrono la fame in Africa (un africano su 5), ben 237milioni vivono nella Regione sub-sahariana, mentre gli altri 20 in quella settentrionale. Le condizioni climatiche avverse hanno portato a un calo della produzione agricola e all’aumento vertiginoso dei prezzi alimentari. Sull’agricoltura incide non poco il cambiamento climatico: precipitazioni ridotte e aumento delle temperature influenzano negativamente le rese delle colture alimentari. I cambiamenti nelle precipitazioni e le temperature hanno un impatto negativo sui rendimenti del raccolto nell’Africa subsahariana. Questa penuria ha scatenato migrazione transfrontaliera e conflitti intra-regionali, provocando instabilità politica in vari Stati. In generale, l’insicurezza alimentare ha peggiorato le già difficili situazioni dei Paesi colpiti da conflitti.

Secondo uno studio pubblicato nel novembre 2018 dalla società di consulenza britannica Verisk Maplecroft, due terzi delle città africane da qui al 2035 potrebbero essere minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Il rapporto esamina due fattori: le proiezioni demografiche e i dati economici. In questo senso gli agglomerati urbani africani risultano essere i più vulnerabili: aree molto densamente popolate stanno già vivendo grandi difficoltà nella fornitura di acqua potabile. In totale, otto città africane sono tra le dieci più a rischio nel mondo: tra queste Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lagos, Luanda, Kampala e Kinshasa.

La questione idrica è quindi centrale in Africa. Nel Continente si sta vivendo da anni la diminuzione delle precipitazioni piovose in larghe parti del Sahel e dell’Africa Meridionale, e un aumento in varie zone dell’Africa Centrale. Negli ultimi 25 anni, il numero di catastrofi correlate ad eventi climatici, come inondazioni e siccità, è raddoppiato. In Africa si è registrato il tasso di mortalità derivante dalla siccità più elevato del Mondo. In conclusione, per dirla con le parole del numero uno dell’Onu, Antonio Guterres, perdere la sfida del cambiamento climatico “potrebbe essere un disastro per l’Africa”. Il Continente pagherebbe infatti il prezzo più alto di tutto il Pianeta, pur contribuendo pochissimo all’inquinamento globale.

Show Comments (0)